Фотоэлектрический кабель заводы

Когда говорят про фотоэлектрические кабели, сразу представляют медные жилы и изоляцию, но редко кто вспоминает, как поведёт себя кабель при -40°C в Красноярске или +70°C в Астрахани. Мы в GL КАБЕЛИ десять лет собирали статистику поломок, и оказалось — 30% отказов связаны не с токопроводящими жилами, а с неправильным подбором оболочки для конкретного климата.

Технологические тонкости, которые не пишут в спецификациях

На нашем заводе в Хучжоу долго экспериментировали с толщиной изоляции для фотоэлектрический кабель. Снизили на 0.3 мм — кабель стал дешевле, но в полевых испытаниях на Алтае трещины появились уже после второй зимы. Вернули стандарт, но добавили УФ-стабилизатор — сейчас такие образцы пятый год работают в Крыму без деградации.

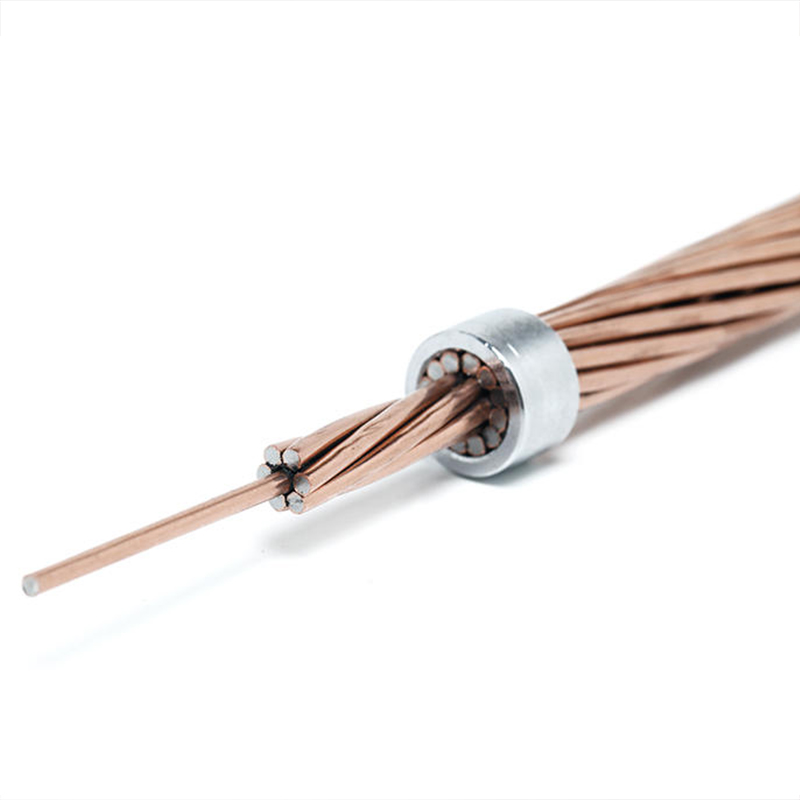

Медь для жил берём не электролитическую, а бескислородную — разница в цене 12%, но при перепадах нагрузок в фотоэлектрических системах это даёт запас по стойкости к микротрещинам. Проверяли на стенде с циклическими нагрузками: после 20 тысяч циклов обычная медь даёт рост сопротивления на 8%, наша — не более 2.5%.

Самое сложное — сращивание кабелей в полевых условиях. Для монтажников разработали инструкцию с температурными режимами опрессовки, но до сих пор 15% брака приходятся на непрогретые гильзы при минусовых температурах. Пришлось вводить систему цветных термоиндикаторов — просто, но эффективно.

Логистика как элемент надёжности

Три производственные базы в Китае изначально планировались для снижения транспортных расходов, но неожиданно выявили проблему: кабель с разных заводов хоть и соответствует ГОСТ, но имеет разную гибкость из-за локальных параметров экструзии. Пришлось унифицировать линии охлаждения экструдеров.

Для российских заказчиков важно наличие сертификатов Минпромторга. Получали их полтора года — самый сложный оказался тест на распространение пламени в кабельных каналах. Пришлось переформулировать техзадание для лабораторий, так как стандартные методики не учитывали специфику прокладки в солнечных электростанциях.

Сейчас везём кабель в Уфу для проекта на 120 МВт — рассчитали, что выгоднее отправлять морем в Санкт-Петербург, потом жд-составами, чем прямыми фурами. Но при таком маршруте критична влагостойкость упаковки: после двух инцидентов с конденсатом в контейнерах пришлось добавлять силикагелевые фильтры в бухты.

Ошибки, которые стали опытом

В 2020 пробовали делать фотоэлектрический кабель с двойной тефлоновой изоляцией — терялась гибкость, но главное, монтажники жаловались, что кабель 'уплывает' в крепежах. Вернулись к проверенной ПВХ-композиции с добавлением каучука.

Была попытка использовать алюминиевые жилы для снижения стоимости — в теории всё сходилось, но на практике в ветреных районах появились проблемы с вибрационной усталостью в клеммных соединениях. Пришлось компенсировать клиентам замену кабеля на объекте в Оренбургской области.

Сейчас тестируем систему маркировки бухт QR-кодами с привязкой к партиям сырья — если проявится дефект, сможем быстрее отследить проблемную поставку меди. Пока внедрили на одной линии, технологи сопротивляются: добавляет 15 секунд на бухту, а объёмы производства 800 км в месяц.

Специфика российского рынка

Российские заказчики часто требуют заниженные допуски по сечению — например, 4.00 мм2 вместо стандартных 4.15. Приходится объяснять, что это ухудшает гибкость и увеличивает риски обрыва при укладке. Нашли компромисс: делаем 4.10±0.03 с особой скруткой жил.

Зимний монтаж — отдельная головная боль. Разработали временные инструкции по прогреву кабеля перед прокладкой, но следить за соблюдением невозможно. В прошлом месяце на объекте в Якутии смонтировали при -45°C — пока нареканий нет, но я бы на такое не подписывался.

Интересно наблюдать, как меняются требования к фотоэлектрический кабель в зависимости от региона: в Краснодарском крае важна стойкость к УФ, в Сибири — к перепадам температур, а в портовых зонах — к солёному воздуху. Приходится держать три разных рецептуры оболочки.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас экспериментируем с кабелем для плавучих солнечных электростанций — нужна повышенная плавучесть и стойкость к микробиологической коррозии. Испытания в пресной воде прошли успешно, а в морской за полгода появились обрастания, мешающие теплоотводу.

Биоразлагаемая изоляция — красивая идея, но на практике оказалось, что при контакте с грунтом кабель теряет свойства ещё до конца срока службы. Отложили разработку до появления новых материалов.

Умный кабель с датчиками температуры — сделали пробную партию, но стоимость выросла в 4 раза. Пока не видим массового спроса, хотя для критичных объектов типа космодромов технология перспективна.

Производственные нюансы, о которых не пишут в каталогах

На нашем сайте glcables.ru всегда подчёркиваем контроль на всех этапах, но главный секрет — в системе отбраковки. Не каждый производитель признается, что до 7% бухт отправляется на переработку из-за микротрещин, видимых только под специальным светом.

Экструдеры настроены на работу с определёнными марками полимеров — когда поставщик меняет рецептуру без уведомления, это видно по блеску оболочки. Приходится постоянно тестировать сырьё, хотя сертификаты у всех одинаковые.

Самое сложное в производстве фотоэлектрический кабель — выдержать одинаковые свойства по всей длине бухты. На длинных прогонах (от 500 м) случается 'усталость' экструдера — первые и последние 50 метров могут отличаться по эластичности. Решили проблему прецизионной системой охлаждения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Лужёная медная плетёнка

Лужёная медная плетёнка -

Серебряно-медный сплав

Серебряно-медный сплав -

Проволока из бериллиевой меди с серебряным покрытием

Проволока из бериллиевой меди с серебряным покрытием -

Медная плетеная лента

Медная плетеная лента -

Проволока из алюминиевого сплава

Проволока из алюминиевого сплава -

Никелево-хромовая проволока

Никелево-хромовая проволока -

Проволока из сплава хром-циркония и меди

Проволока из сплава хром-циркония и меди -

Посеребренный медный скрученный провод

Посеребренный медный скрученный провод -

Медная обмотка стального троса

Медная обмотка стального троса -

Лужёная медная проволока

Лужёная медная проволока -

Позолоченная проволока из сплава бериллиевой меди

Позолоченная проволока из сплава бериллиевой меди -

Омедненный алюминиевый многожильный провод

Омедненный алюминиевый многожильный провод

Связанный поиск

Связанный поиск- Комплект проводов заземления для шкафа производитель

- Позолоченный провод из сплава бериллиевая медь заводы

- Провод пв заземляющий производитель

- Система молние защиты производители

- Провод из меди плакированной серебром производитель

- Заземляющий провод 25 мм2 производители

- Соединительный провод для распределительного щита производители

- Зеленый провод заземления производитель

- Провод cca завод

- Китай защитный заземляющий провод