Фотоэлектрический кабель завод

Когда слышишь про завод фотоэлектрических кабелей, первое, что приходит в голову — это автоматизированные линии и идеальная изоляция. Но на деле даже у таких гигантов, как ООО Хучжоу Гелеи Кабели, бывают дни, когда партия меди с повышенным сопротивлением заставляет пересматривать всю технологическую карту. Вот об этих нюансах и поговорим.

Мифы о фотоэлектрических кабелях

Многие до сих пор считают, что главное в фотоэлектрическом кабеле — это сечение жилы. На самом деле, куда критичнее стабильность изоляции под ультрафиолетом. Помню, как на одном из объектов в Краснодарском крае кабель с маркировкой 'устойчивый к УФ' через полгода потрескался, будто сухая глина. Пришлось разбираться — оказалось, полимер неправильно стабилизировали на этапе экструзии.

Еще один момент — завышенные ожидания по токопроводящим жилам. Не всякая медь подходит для фотоэлектрических систем, особенно если речь о модульных инверторах. На заводе фотоэлектрических кабелей в Хучжоу мы перепробовали три марки меди, прежде чем нашли оптимальный баланс между гибкостью и электропроводностью.

Кстати, про гибкость. Часто заказчики требуют 'как можно мягче', не понимая, что это скажется на стойкости к микротрещинам. В прошлом году пришлось переделывать партию для ветровой электростанции под Мурманском — кабели с излишней пластичностью не выдержали вибраций.

Технологические компромиссы

На производстве фотоэлектрических кабелей всегда есть дилемма: делать кабель тоньше для экономии меди или оставить запас по прочности. В ООО Хучжоу Гелеи Кабели после серии испытаний остановились на варианте с двойной изоляцией, хотя это увеличило себестоимость на 12%. Зато три года гарантии даем спокойно.

Особенно сложно с кабелями для плавающих солнечных электростанций. Тут кроме УФ-стойкости нужна еще и защита от постоянной влажности. Пришлось разрабатывать специальный состав изоляции с добавлением полиолефинов — стандартный ПВХ в таких условиях отслаивался за сезон.

Кстати, о составе. Многие не знают, что при производстве фотоэлектрических кабелей важен не только материал, но и температура экструзии. Однажды на экспериментальной линии перегрели полимер на 15 градусов — и вся партия пошла в брак. Изоляция хоть и выглядела нормально, но теряла эластичность при -25°C.

Логистические подводные камни

Когда мы начинали поставки в Казахстан, думали — главное сделать правильную маркировку. Ан нет, оказалось, что при длительной транспортировке в контейнерах кабельные барабаны деформируются, если неправильно рассчитать натяжение. Пришлось переделывать упаковку — добавлять демпферные прокладки.

Еще пример: для проекта в Якутии заказали кабель с повышенной морозостойкостью. Все испытания прошли успешно, но при разгрузке при -50°C кабель уронили — изоляция потрескалась. Выяснилось, что проблема не в материале, а в технологии охлаждения после экструзии. Теперь для северных регионов используем постепенное охлаждение в три этапа.

На сайте glcables.ru мы как-то разместили технические требования к хранению, но мало кто их читает. А зря — фотоэлектрический кабель нельзя хранить рядом с отопительными приборами, иначе даже самая качественная изоляция преждевременно стареет.

Ошибки монтажа, которые дорого обходятся

Самая распространенная проблема — неправильный изгиб при прокладке. Видел объект, где монтажники для экономии времени гнули кабель под 90 градусов. Через полгода в местах изгиба пошли микротрещины, пришлось менять весь участок. Теперь в паспорте изделия отдельным пунктом прописываем минимальный радиус изгиба.

Еще момент — заземление. Некоторые 'специалисты' считают, что для фотоэлектрических систем оно необязательно. Но при пробое изоляции последствия могут быть катастрофическими. На одном из заводов в Подмосковье из-за неправильного заземления сгорел инвертор на 500 кВт.

Кстати, про инверторы. Современные преобразователи создают высокочастотные помехи, которые стандартный кабель может не выдержать. Приходится добавлять экранирование — это увеличивает диаметр, зато предотвращает потери мощности. В ООО Хучжоу Гелеи Кабели для таких случаев разработали специальную серию с двойным экраном.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас многие пытаются делать ультратонкие фотоэлектрические кабели — мол, экономия на меди. Но наш опыт показывает, что ниже 4 мм2 уже начинаются проблемы с перегревом в пиковых нагрузках. Хотя для маломощных систем до 5 кВт можно рискнуть.

Интересная история была с самонесущими кабелями. Казалось бы, идеальное решение для открытых трасс. Но выяснилось, что при постоянной ветровой нагрузке арамидные нити истирают изоляцию. Пришлось отказаться от этой затеи, хотя разработка заняла почти год.

Сейчас экспериментируем с композитными материалами для изоляции — пытаемся совместить стойкость к УФ и гибкость при низких температурах. Пока получается дороговато, но для арктических проектов это может стать решением. Как говорится, посмотрим.

Почему важно смотреть beyond specifications

Технический паспорт — это хорошо, но реальные условия эксплуатации часто вносят коррективы. Например, для прибрежных электростанций солевые туманы сокращают срок службы даже самого качественного кабеля. Приходится добавлять специальные покрытия, хотя в спецификациях этого обычно не требуют.

Или вот история с грызунами. Казалось бы, при чем тут фотоэлектрические системы? Но на одной из ферм в Ростовской области мыши перегрызли кабель за неделю. Теперь для сельских объектов рекомендуем дополнительную защиту — металлическую оплетку, хоть это и удорожает систему.

В общем, работая с фотоэлектрическими кабелями, нужно всегда держать в уме не только стандарты, но и опыт конкретных объектов. Как показывает практика ООО Хучжоу Гелеи Кабели, иногда решение, не прописанное в ГОСТах, оказывается самым правильным.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Лужёная медная проволока

Лужёная медная проволока -

Никелированная медная скрутка

Никелированная медная скрутка -

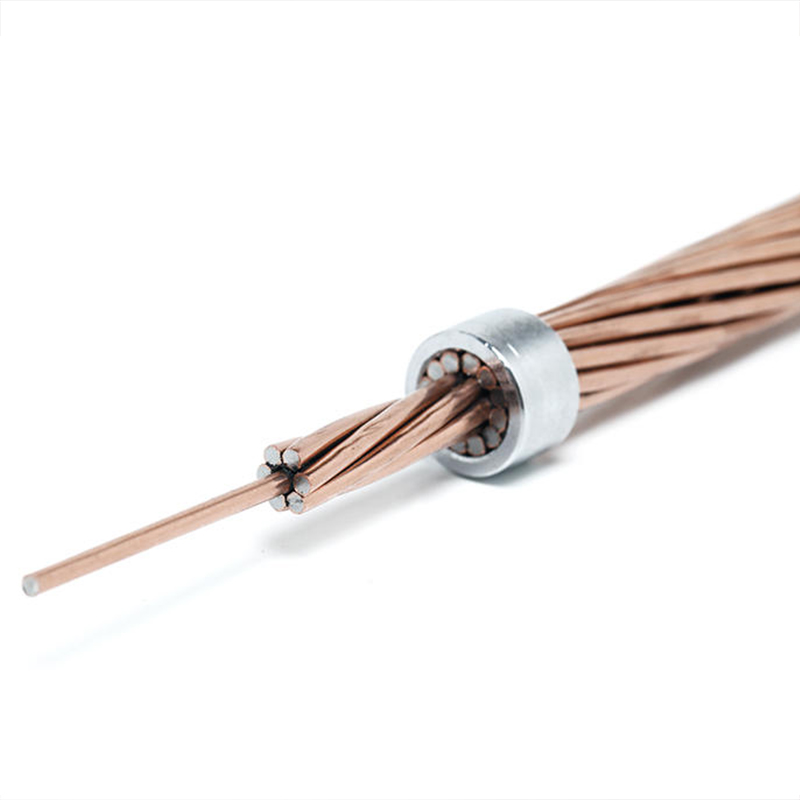

Алюминиевый сердечник

Алюминиевый сердечник -

Лужёная медная плетёнка

Лужёная медная плетёнка -

Серебряно-медный сплав

Серебряно-медный сплав -

Посеребренный медный скрученный провод

Посеребренный медный скрученный провод -

Омедненный алюминиевый многожильный провод

Омедненный алюминиевый многожильный провод -

Медная обмотка стального троса

Медная обмотка стального троса -

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм -

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА -

Проволока из сплава хром-циркония и меди

Проволока из сплава хром-циркония и меди -

Посеребренный медный провод

Посеребренный медный провод

Связанный поиск

Связанный поиск- Провод идет на заземление поставщики

- Медная оплетка для заземления производитель

- Провод заземления для дома поставщик

- Провод заземляющий универсальный заводы

- Медная лента оплетка для удаления припоя производитель

- Кабель для солнечных панелей 6 мм

- Медная оплетка для удаления припоя

- Проволока из магниево-медного сплава поставщики

- Коаксиальный кабель с медной оплеткой поставщик

- Никелированная медная скрутка поставщики