Фотоэлектрические кабели pv производитель

Когда слышишь 'фотоэлектрические кабели PV производитель', первое, что приходит в голову — это стандартные медные жилы в изоляции. Но на деле тут столько нюансов, что даже опытные монтажники иногда путаются. Например, многие до сих пор считают, что УФ-стойкость — это просто маркировка, а не реальный параметр, который проверяется годами эксплуатации.

Что скрывается за термином 'специализированный PV-кабель'

В 2018 году мы столкнулись с партией кабелей от неизвестного азиатского поставщика — через полгода изоляция потрескалась, как старая резина. Именно тогда я осознал, что фотоэлектрические кабели должны выдерживать не просто температуру от -40°C до 120°C, но и постоянные циклы нагрева-охлаждения. Кстати, медь здесь — не единственный вариант, иногда применяют алюминиевые сплавы, но это уже отдельная история с ограничениями по гибкости.

Особенно критичен выбор толщины изоляции для объектов в Сочи и Крыму — высокий УФ-индекс буквально 'съедает' некачественные материалы. Однажды пришлось заменять километры кабеля на солнечной электростанции под Анапой, где экономия на 5 копеек за метр обернулась миллионными убытками. Кстати, сейчас производитель ООО Хучжоу Гелеи Кабели предлагает решения с двойной проверкой на УФ-стойкость — образцы отправляют в горные районы Китая для естественного тестирования.

Ещё один момент — цвет стабилизаторов. Чёрный поглощает тепло, но и быстрее стареет, поэтому некоторые европейские заказчики требуют тёмно-синие варианты. Не знаю, насколько это научно обоснованно, но в спецификациях появляется всё чаще.

Почему российские проекты требуют адаптации кабелей

Когда мы начали работать с GL КАБЕЛИ, первое, что удивило — их тесты на морозостойкость. Оказывается, стандартные кабели при -25°C становятся хрупкими, а монтаж в Сибири требует специальных добавок в полимеры. На сайте glcables.ru я нашёл документацию, где подробно расписаны режимы испытаний для разных климатических зон.

Запомнился случай на объекте в Якутске — местные монтажники жаловались, что кабели 'дубеют' на морозе. Пришлось экстренно завозить партию с маркировкой 'Арктик', хотя изначально в проекте были указаны обычные кабели. Теперь всегда проверяю, чтобы в спецификациях стояли поправки на температурные экстремумы.

Кстати, про cross-linked polyethylene — многие производители заявляют его использование, но по факту применяют модифицированный PVC. Разницу видно только через 2-3 года эксплуатации, когда начинается растрескивание в местах изгиба.

Технические парадоксы, о которых не пишут в каталогах

С сечением жил постоянно возникает путаница — проектировщики часто закладывают 6 мм2, хотя для большинства панелей достаточно 4 мм2. Но тут есть подвох: при длинных трассах до инвертора потери мощности могут достигать 8-10%. Однажды пересчитывали схему для фермы в Ростовской области — пришлось увеличивать сечение до 10 мм2, хотя изначальный проект казался идеальным.

Разъёмы — отдельная головная боль. Совместимость MC4 с разными кабелями иногда приводит к протечкам контактов. Особенно проблематичны соединения в районах с повышенной влажностью — например, под Калининградом мы фиксировали случаи окисления через 9 месяцев вместо заявленных 5 лет.

Заметил, что у GL КАБЕЛИ в ассортименте появились кабели с маркировкой 'HC' — спирографил, это для высоковольтных систем до 1500V. Интересно, как они решают проблему толщины изоляции без потери гибкости — вроде бы добавили какие-то эластомеры в состав, но точной информации нет.

Экономика против качества: где проходит красная линия

В 2020 году был показательный случай — заказчик в Татарстане выбрал самый дешёвый кабель от неизвестного производителя. Через 14 месяцев начались массовые отказы — изоляция трескалась в местах креплений к металлическим конструкциям. Убытки превысили экономию в 15 раз, если считать замену и простой станции.

Сейчас всегда рекомендую обращать внимание на производственные базы — у того же ООО Хучжоу Гелеи Кабели три завода, причём каждый специализируется на разных типах кабелей. Это даёт хоть какую-то гарантию, что продукция не кустарного производства.

Кстати, про цены — разница между 'эконом' и 'премиум' сегментом может достигать 40%, но при расчёте на 25 лет эксплуатации переплата окупается за 3-4 года. Особенно это заметно на объектах с высокой вибрацией — например, рядом с железными дорогами.

Неочевидные критерии выбора, которые приходят с опытом

Маркировка — казалось бы, мелочь, но именно по ней можно отследить партию. Однажды столкнулся с тем, что на кабелях от одного поставщика были одинаковые коды, но разное качество — оказалось, они смешивали продукцию с разных линий. Теперь всегда прошу предоставить заводские сертификаты с привязкой к производственной линии.

Гибкость при низких температурах — тестирую лично: если на морозе -20°C кабель можно свободно согнуть на 180° без треска — уже хорошо. Но идеальный тест — это многократные изгибы после суточного цикла заморозки-разморозки.

Упаковка — кажется незначительным фактором, но именно по ней видно отношение производителя. Когда кабель намотан на деревянные катушки с защитой кромок — это одно, когда скомкан в полиэтиленовые мешки — совсем другое. Кстати, на glcables.ru в разделе 'доставка' есть фото правильной упаковки — видно, что люди понимают важность сохранения геометрии кабеля при транспортировке.

Что в итоге имеет значение для реального проекта

Сейчас при выборе фотоэлектрических кабелей PV смотрю на три вещи: историю производителя (желательно с референсами в схожих климатических условиях), реальные тесты на старение (не лабораторные, а полевые) и совместимость с конкретными типами коннекторов. Всё остальное — маркетинг, который рассеивается после первого серьёзного мороза или песчаной бури.

Кстати, про производитель из Хучжоу — их кабели мы используем уже два года на объектах в Краснодарском крае. Пока нареканий нет, кроме одного случая с партией, где была нарушена технология скрутки — но это быстро исправили по гарантии. Важно, что у них есть техническая поддержка, которая оперативно отвечает на вопросы по монтажу.

В целом, если обобщить — хороший PV-кабель не должен быть идеальным, он должен быть предсказуемым. Чтобы через 10 лет ты точно знал, какая будет степень деградации изоляции и как это повлияет на КПД системы. Всё остальное — детали, которые решаются в процессе эксплуатации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Серебряно-медный сплав

Серебряно-медный сплав -

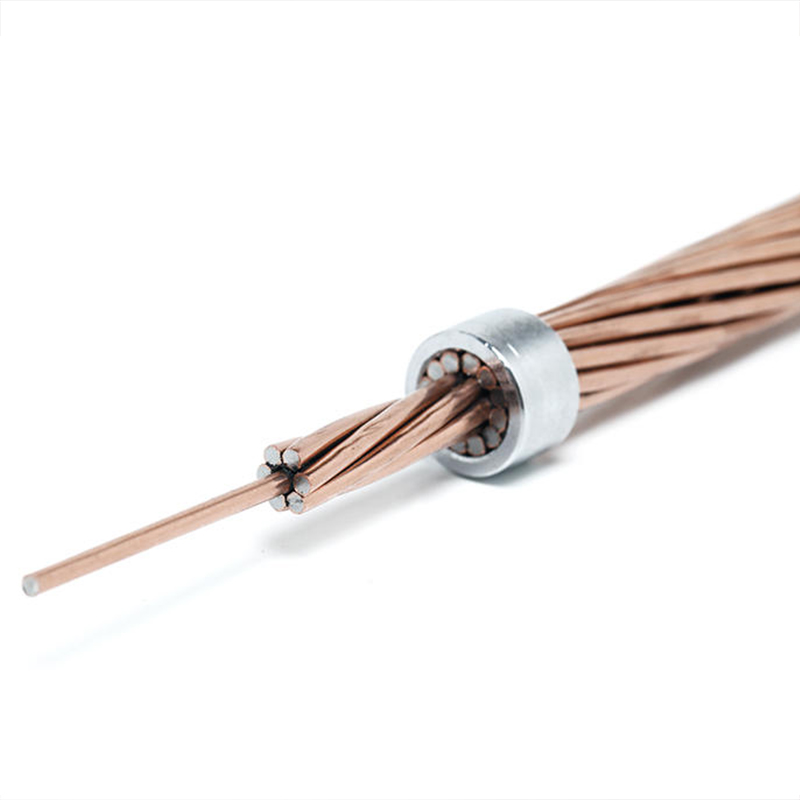

Медная обмотка стального троса

Медная обмотка стального троса -

Медная плетеная лента

Медная плетеная лента -

Лужёная медная проволока

Лужёная медная проволока -

Никелево-хромовая проволока

Никелево-хромовая проволока -

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА -

Никелированная медная скрутка

Никелированная медная скрутка -

Позолоченная проволока из сплава бериллиевой меди

Позолоченная проволока из сплава бериллиевой меди -

Посеребренный медный провод

Посеребренный медный провод -

Лужёная медная проволока свивки

Лужёная медная проволока свивки -

Проволока из алюминиевого сплава

Проволока из алюминиевого сплава -

Проволока из бериллиевой меди с серебряным покрытием

Проволока из бериллиевой меди с серебряным покрытием

Связанный поиск

Связанный поиск- Провод из сплава никель-хром производитель

- Посеребренный медный провод поставщики

- Медная плетеная лента производители

- Заземляющий медный провод производитель

- Кабель для военных бпла

- Провод для зарядки электромобилей завод

- Провод заземления 6 завод

- Оплетка медная круглая поставщики

- (покрытая оловом) медная плетеная лента производители

- Заземляющий провод пугв поставщик