Фотоэлектрические кабели завод

Когда слышишь 'завод фотоэлектрических кабелей', большинство представляет конвейер с однотипной продукцией. Но на деле это всегда компромисс между стандартами IEC 62930 и реальными условиями монтажа — например, в том же Краснодарском крае, где УФ-стабильность изоляции проверяется не в лаборатории, а под палящим солнцем.

Технологические нюансы, которые не увидишь в спецификациях

Начну с базового: многие до сих пор путают обычные силовые кабели с фотоэлектрическими. Разница не только в двойной изоляции из сшитого полиэтилена, но и в гибкости при -40°C. Помню, как в 2019 году под Оренбургом пришлось экстренно менять партию кабелей, которые трескались при укладке в мороз — производитель сэкономил на пластификаторах.

Особенно критична стойкость к маслу и гидролизу. На одной из ферроэлектрических станций под Астраханью кабели проходили вблизи трансформаторов — через полгода обычная изоляция начинала пузыриться. Пришлось совместно с технологами ООО Хучжоу Гелеи Кабели дорабатывать рецептуру композиции, увеличивая процент этиленвинилацетата.

Сейчас на их производственных базах внедрили систему мониторинга толщины изоляции в режиме реального времени. Это решает проблему 'коридоров допусков', когда формально соответствующий ГОСТу кабель на краях допуска имел разницу в стойкости к истиранию до 30%.

Логистика как часть технологической цепи

Доставка бухт кабеля на объекты — отдельная история. Стандартные бухты по 500 метров не всегда удобны для монтажников на крупных солнечных электростанциях. После жалоб с Бурлинской СЭС в GLCables разработали систему маркировки отрезков прямо на производстве — это сократило время раскатки на 15%.

Температурный режим транспортировки — еще один подводный камень. Летом 2022 года партия кабелей для Крымской СЭС пострадала из-за перегрева в контейнере. Теперь на сайте glcables.ru можно отслеживать температурные датчики в режиме онлайн — простое, но эффективное решение.

Упаковка катушек — кажется мелочью, но именно здесь чаще всего происходят механические повреждения. Перешли на многослойную пленку с памятью формы после случая с царапинами на изоляции при перевозке по грунтовым дорогам в Забайкалье.

Монтажные особенности, о которых молчат производители

Радиус изгиба — параметр, который часто нарушают при проектировании трасс. На практике даже качественный кабель при многократном перегибе под острым углом теряет до 40% заявленного срока службы. Особенно критично для стационарной прокладки на фермах.

Цветовая маркировка — казалось бы, элементарно. Но после инцидента на объекте в Ростовской области, где перепутали полярность из-за выцветшей маркировки, ООО Хучжоу Гелеи Кабели добавили рельефную маркировку вдоль всей длины кабеля.

Соединительные коробки — слабое звено системы. Разрабатывали специальные модели с лабиринтными уплотнителями, которые не теряют эластичность после 200 циклов температурных расширений. Тестировали в камере теплосмен от -50°C до +120°C.

Экономика качества: почему нельзя экономить на мелочах

Сравнивал как-то эксплуатационные расходы на кабельных линиях разных производителей. Разница в 5-7% в начальной стоимости могла обернуться 30% перерасходом на обслуживание через 5 лет. Особенно в агрессивных средах — например, в прибрежных зонах с солеными туманами.

Система менеджмента качества на производстве — не просто бумажка для тендеров. На тех же трех производственных базах GL КАБЕЛИ внедрили сквозную идентификацию каждой партии сырья. Это позволяет отслеживать влияние конкретной партия полимера на конечные характеристики.

Сертификация TüV — обязательный, но недостаточный критерий. Всегда запрашиваю дополнительные испытания на конкретные климатические условия. Например, для объектов в Сибири добавляем тесты на циклическое замораживание/оттаивание с одновременным воздействием влаги.

Перспективы материалов: от теории к практике

Ведем эксперименты с безгалогенными составами — пока что по долговечности уступают традиционным, но уже есть прогресс в стойкости к УФ-излучению. Основная проблема — сохранение эластичности при низких температурах.

Медные жилы с оловянным покрытием — спорный момент. Для большинства регионов России покрытие оправдано, но увеличивает стоимость на 8-12%. Хотя для приморских зон это необходимость — видел, как за год обычная медь теряла до 0.3 мм сечения из-за коррозии.

Тенденция к уменьшению сечения — требует осторожности. Да, современные инверторы позволяют использовать кабели меньшего диаметра, но запас по токовой нагрузке никогда не бывает лишним, особенно при пиковых нагрузках летом.

Адаптация под российские реалии

Климатические зоны России требуют дифференцированного подхода. То, что работает в Краснодарском крае, не подойдет для Якутии. Пришлось разрабатывать отдельные линейки продукции с разными температурными диапазонами — стандартные -25°C...+90°C явно недостаточны для северных регионов.

Нормативная база — отдельная головная боль. Соответствие ТР ТС 004/2011 — обязательный минимум, но для серьезных проектов требуются дополнительные испытания в НИИ 'Проектэлектромонтаж'.

Локализация производства — постепенный процесс. Пока что основные компоненты завозятся, но сборка и контроль качества осуществляются на месте. Это позволяет оперативно реагировать на изменение требований заказчиков.

В итоге скажу так: выбор завода-производителя фотоэлектрических кабелей — это не про цену за метр, а про совокупность технологических, логистических и сервисных решений. Как показывает практика, сэкономив на этапе закупки, можно потерять кратно больше на эксплуатации. Проверено на десятках объектов от Калининграда до Камчатки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Посеребренный медный скрученный провод

Посеребренный медный скрученный провод -

Магниево-медное сплав

Магниево-медное сплав -

Лужёная медная проволока

Лужёная медная проволока -

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм -

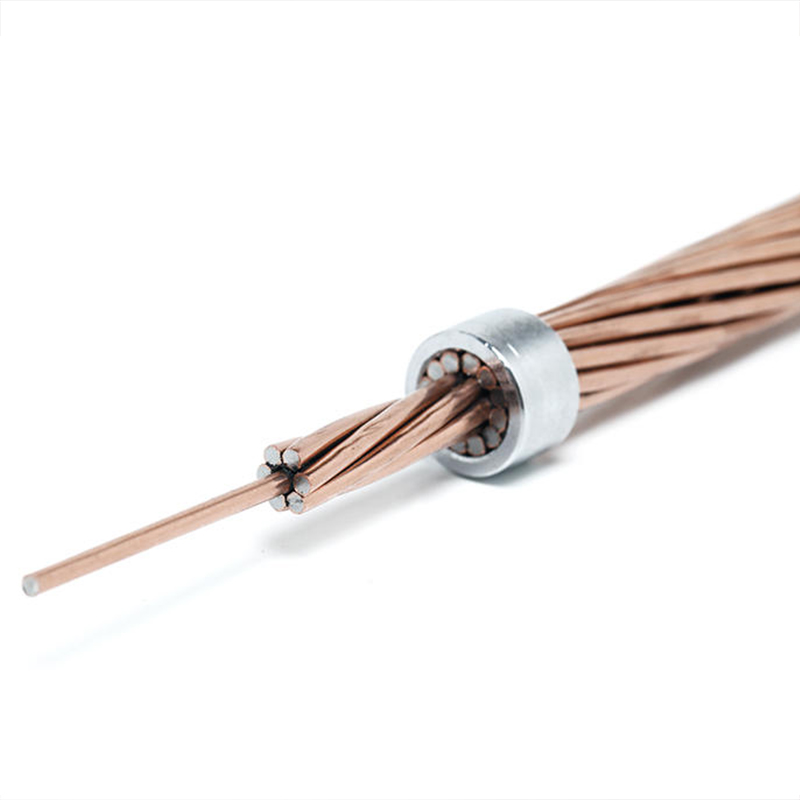

Омедненный алюминиевый многожильный провод

Омедненный алюминиевый многожильный провод -

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА -

Посеребренный медный провод

Посеребренный медный провод -

Лужёная медная проволока свивки

Лужёная медная проволока свивки -

Проволока из алюминиевого сплава

Проволока из алюминиевого сплава -

Медная обмотка стального троса

Медная обмотка стального троса -

Никелированная медная скрутка

Никелированная медная скрутка -

Медный сердечник

Медный сердечник

Связанный поиск

Связанный поиск- Проволока из серебряно-медного сплава производители

- Греющий кабель на солнечной батарее завод

- Медный провод с оловянным покрытием поставщики

- Провод для прецизионной электроники производители

- Соединительный провод для распределительного щита

- Монтажный провод подстанции производители

- Медная оплетка для снятия поставщик

- Провод медный без оплетки заводы

- Сечение кабеля для солнечных панелей производители

- Ccs многожильный провод поставщики