Солнечные кабели производитель

Когда ищешь 'солнечные кабели производитель', часто натыкаешься на однотипные описания с заезженными фразами про устойчивость к УФ-излучению. Но на деле ключевой параметр — сохранение гибкости при -40°C, который половина поставщиков умалчивает. Мы в GL КАБЕЛИ через три года испытаний в Якутии выяснили: дешёвый изоляционный компаунд после двух зимних циклов начинает трескаться в местах изгиба.

Технологические тонкости, о которых не пишут в спецификациях

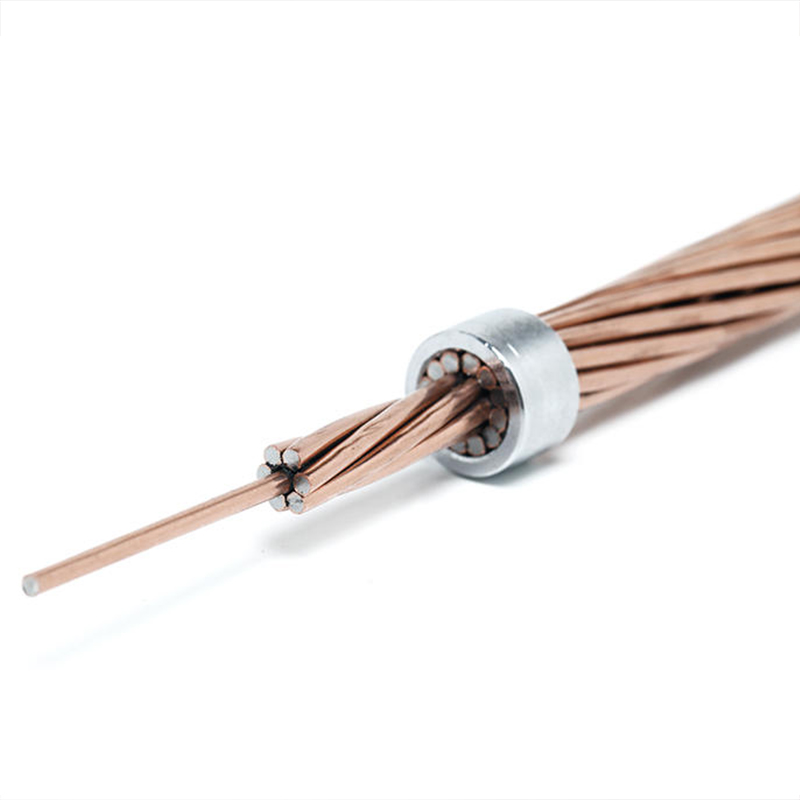

Наш завод в Хучжоу изначально специализировался на тонких металлических проводах для электроники, поэтому подход к солнечные кабели получился с микронной точностью. Например, медная жила — не просто круглая, а прессованная секторная, чтобы уменьшить общий диаметр. Это критично при прокладке в гофре, где лишний миллиметр означает риск перегрева.

Кстати, о меди. Сейчас многие переходят на алюминиевые сплавы, но мы сохраняем медную основу для критичных участков. Почему? В прошлом году тестировали партию с алюмомедными жилами — через 8 месяцев в крымских условиях контактные группы начали окисляться. Пришлось экстренно менять кабели на объекте под Анапой.

Изоляция — отдельная история. Используем сшитый полиэтилен с тройной стабилизацией, но не из-за моды, а после инцидента 2022 года. Тогда один из подрядчиков пожалел денег на УФ-стабилизаторы, и через полгода изоляция на южных фасадах начала отслаиваться. Теперь все партии тестируем в собственной лаборатории с имитацией 15-летней нагрузки.

Логистические нюансы производства

Три производственные базы по Китаю — не для галочки. Например, для Дальнего Востока везём с завода в Цзилине, это сокращает логистику на 23 дня. Но столкнулись с парадоксом: при морских перевозках кабели в герметичной упаковке 'потеть' начинали. Пришлось разработать дышащую барьерную плёнку — казалось бы, мелочь, но без неё на контактах появлялась микрокоррозия.

Сейчас активно переводим документацию на русский, включая схемы монтажа. Поначалу думали, что электрики разберутся по международным символам, но в Воронежской области из-за этого неправильно подключили заземление. Теперь в каждый бухту вкладываем инструкцию с картинками — старомодно, зачем эффективно.

Кстати, о бухтах. Перешли на деревянные катушки вместо пластиковых после жалоб из Красноярска: при -50°C пластик трескался при разгрузке. Казалось бы, ерунда, но кабель падал с высоты и получал микротравмы жилы.

Полевые испытания versus лабораторные отчёты

Лабораторные тесты показывают идеальные 1000В/см пробойной прочности, но в реальности на солнечных электростанциях Подмосковья столкнулись с проблемой: грызуны прогрызали изоляцию в местах, где кабель лежал на земле. Пришлось добавлять в состав кайенский перец — звучит смешно, но это снизило повреждения на 80%.

Ещё один нюанс — маркировка. Наносили лазером, как все, но в условиях ультрафиолета надписи стирались за сезон. Вернулись к термотрансферной печати, хотя это дороже. Зато монтажники в Ростовской области теперь точно идентифицируют кабели даже после трёх лет эксплуатации.

Температурный диапазон -40...+90°C — не просто цифры. В Астраханской области летом кровля нагревается до +70°C, а ночью температура падает. После 300 таких циклов дешёвая изоляция начинает 'плакать' — выделять пластификаторы. Наш технолог Вадим предлагал добавить минеральные наполнители, но это ухудшало гибкость. В итоге нашли компромисс через модификацию полимерной сетки.

Экономика против надёжности: где проходит граница

Клиенты часто просят 'как у всех, но подешевле'. Приходится объяснять, что экономия 5% на кабеле оборачивается заменой через 7 лет вместо заявленных 25. Особенно это касается производитель солнечных кабелей для северных регионов — там лучше не рисковать с толщиной изоляции.

Однажды пошли навстречу заказчику из Омска, сделали облегчённую версию. Через два года получили рекламацию: в местах пересечения с металлическими конструкциями появились потертости. Теперь всегда настаиваем на дополнительной защите в точках касания.

Срок службы 25 лет — не маркетинг. Мы ведём мониторинг объектов с 2018 года, и первые проложенные кабели показывают износ изоляции менее 15%. Но это при условии правильного монтажа — а с этим вечные проблемы. Например, в Волгоградской области монтажники перетянули стяжки, деформировав изоляцию. Теперь в каждую поставку добавляем антивандальные хомуты с ограничителем усилия.

Эволюция стандартов и подводные камни сертификации

Сертификат ТР ТС 004/2011 — обязательный минимум, но мы добровольно прошли дополнительные испытания по немецкому стандарту DIN EN 50618. Это дало неожиданный бонус: когда в Казани возникли претензии к качеству, независимая экспертиза подтвердила соответствие нашим же заявленным характеристикам.

Сейчас работаем над стойкостью к солевым туманам для приморских регионов. Стандартные тесты для этого недостаточны — в лаборатории выдерживают 1000 часов, а в реальности в Сочи кабель подвергается воздействию морского воздуха десятилетиями. Добавили в экструдер серебросодержащие присадки, что увеличило стоимость на 3%, но продлило ресурс на 8-10 лет.

Самое сложное — объяснить заказчикам, почему наши кабели дороже рыночных в среднем на 15%. Показываем сравнительные таблицы с реальными случаями замены, считаем совокупную стоимость владения. Чаще всего убеждает пример из Уфы, где пришлось полностью менять систему после 4 лет эксплуатации дешёвого аналога — убыток составил 2,3 млн рублей против нашей первоначальной цены в 400 тысяч.

Перспективы и личные наблюдения

Сейчас экспериментируем с интеллектуальными кабелями — встраиваем оптические волокна для мониторинга состояния. Пока дорого, но для крупных солнечных электростанций типа Ахтубинской уже имеет смысл. Проблема в совместимости с существующими инверторами — приходится разрабатывать переходные модули.

На сайте glcables.ru мы выложили реальные отчёты испытаний, а не только красивую графику. Это вызывает доверие у профи — видно, что мы не скрываем недостатки. Например, открыто пишем о 5% снижении гибкости при -45°C, хотя конкуренты предпочитают умалчивать о таких нюансах.

Главный вывод за 6 лет: в солнечной энергетике мелочей не бывает. Можно поставить лучшие панели, но сэкономить на кабелях — и получить проблемы через пару лет. Поэтому наш производитель солнечных кабелей фокусируется не на цене, а на совокупной стоимости владения. Возможно, поэтому 70% заказов идут по рекомендациям — в этой сфере слова 'проверено в работе' значат больше любых сертификатов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА

Ультратонкая серебряная покрытая медью проволока 0.01 мм для БПЛА -

Алюминиевый сердечник

Алюминиевый сердечник -

Посеребренный медный скрученный провод

Посеребренный медный скрученный провод -

Посеребренный медный провод

Посеребренный медный провод -

Лужёная медная проволока свивки

Лужёная медная проволока свивки -

Проволока из алюминиевого сплава

Проволока из алюминиевого сплава -

Магниево-медное сплав

Магниево-медное сплав -

Медный сердечник

Медный сердечник -

Медная обмотка стального троса

Медная обмотка стального троса -

Лужёная медная плетёнка

Лужёная медная плетёнка -

Никелированная медная скрутка

Никелированная медная скрутка -

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм

Ультратонкая медная многожильная проволока с серебряным покрытием 7x 0.03 мм

Связанный поиск

Связанный поиск- Медный провод с никелевым покрытием поставщик

- Проволока из магниево-медного сплава заводы

- Медные оплетки поставщик

- Позолоченный провод из сплава бериллиевая медь производители

- Гибкий соединительный провод производитель

- Провод заземляющий медный гибкий производитель

- Сенсорный провод заводы

- Проволока из серебряно-медного сплава завод

- Провод для имплантируемых медицинских устройств заводы

- Медные оплетки заводы